富士登山に行くとき、「何を持って行けばいいんだろう?」と悩んでいませんか?実は、登山中は食欲が落ちることがあります。でもエネルギーはしっかり必要になる、という非常に困った状態に陥ります。

今回は、私が実際に富士登山で「これは持って行って正解だった!」と感じたおすすめ行動食と、「これはちょっと失敗だったな…」というリアルな体験談をまとめました。

そもそも「行動食」とは?

登山でいう「行動食」とは、歩きながらでもサッと食べられる、登山中にエネルギー補給をこまめに行うための食品です。「休憩の時にガッツリ食べるごはん」とは違って、こまめに口に入れて体力を維持するための“燃料”のような存在です。

登山中、特に富士山のような長時間におよぶ登りでは、知らず知らずのうちに体力が削られていきます。

でも「まだ大丈夫」と思って食べないでいると、いきなりエネルギー切れになってハンガーノック(=体のガス欠状態)に。

そんな状況を防ぐには、「お腹が空いたから食べる」ではなく、「空く前に少しずつ食べる」ことが重要です。

【登山初心者向け】行動食を選ぶときの3つのポイント

立ち止まらなくても食べられるもの

登山中は、いちいちザックを下ろして食べ物を取り出すのはけっこう面倒。

特に富士山のような長丁場では、歩きながらでも片手で食べられる行動食があると本当に助かります。

すぐに取り出せる位置(ポケットやサイドポーチやサコッシュなど)に入れておくことで、補給のタイミングを逃さずに済むのも大きなポイントです。

消化に負担がかからないもの

登山や長時間の運動中に胃腸への負担を最小限に抑えながら効率的にエネルギーを補給できる食品を選びましょう。

(具体的には、揚げ物や脂っこい食品を避けること)

小分け・個包装・ジップロック活用で使いやすさUP

個包装タイプなら手も汚れにくく、少しずつ食べられて便利です。さらに、あらかじめジップロックにまとめて入れておくと、パッケージのかさばりやゴミの量を減らせます。開封音が静かになるので、山小屋など静かな場所でも安心です。

【保存版】実際に“役立った”おすすめ行動食

登山の行動食に正解はありませんが、「持って行ってよかった!」と思えるものは確かにあります。

私の経験から、実際に“食べられた”行動食を7つご紹介します。

1. ゼリー飲料

飲むだけでエネルギー補給ができる優れモノ。食欲が無くても喉を通りやすく、いくつか持っていくと安心感があります。

2. 小さいようかん

甘みがちょうどよく、サイズ感もいいです。行動中でも手軽に食べられて、エネルギー補給にも最適。手を汚さずに食べられるのも便利です。

私は防災用と兼用しており、登山で余ったようかんは防災リュックに入れています。

3. グミ

登山に欠かせないものの一つ。糖分補給+気分転換にぴったり。歩きながらでも食べやすいので、いつもポケットに忍ばせています。

ちなみに私は「タフグミ」推しです。程よい酸味と甘さ、硬さがクセになります。

4. カルパス

疲れた時は甘いものが欲しくなるものですが、意外と塩分が欲しくなることも。カルパスは個包装で持ち運びしやすく、歩きながらでも食べられるのが魅力です。(脂質が多いので食べすぎ注意)

5. チーズ

小分けタイプがおすすめ。お腹が空いていないときでも少しずつ食べやすく、塩分補給にもなります。私はいつも「おつまみコーナー」でゲットしています。

6. ジャイアントコーン

ザクザク食感でリフレッシュに。ただし固めなので、歯に自信のない人は注意。味も濃いめで塩分補給にも良いです。

7. おにぎり

登山の定番。ただし、体調や高度によっては喉を通らないことも。登山前に1個食べるのもおすすめです。

具材は梅干し・昆布など傷みにくいものがおすすめ。

炭水化物はエネルギー補給に重要です。

おにぎりの他に、パンや米菓子(せんべい等)も選択肢に入れて下さい。

その他おすすめ行動食

他にも以下のような食べ物もおススメです。

- ナッツ類:少量でもエネルギーが取れて、満腹感も得られます。

- ドライフルーツ: 高カロリーで口当たりが良く、風味も豊かです。栄養価が高く、傷みにくい点も良いです。

- シリアルバー: 軽量で高エネルギー補給が可能。消化が良く、登山中のエネルギー源として最適です。

- チョコレート:溶けやすいので、m&mのようなコーティングタイプがおすすめです。

【体験談】私が実際にやらかした失敗

おにぎりが喉を通らなかった

登山当日、ご当地のスーパーで「質より量!」と考えて大量に買いました。が、食欲がわかず喉を通らない…。

食べ慣れたコンビニのおにぎりの方が良かったかもしれません。

食料を車に置いてきた

こちらも登山当日、コンビニでお菓子などを買ったのに、リュックに入れるのをすっかり忘れてしまい…まさかの車に置き去り。

何日も前から登山の準備をしていても、「食料だけは当日でいいか」と思うこと、ありますよね。

でも、せっかく買ったのに持っていかないなんて本末転倒!どうか皆さんは同じミスをしませんように。

ハイドレーションに頼り過ぎた

登山中の水分補給は本当に大切。

私はハイドレーションを使っていたので「これで十分」と思っていたのですが、ペットボトルの水も持って行くべきだったと反省しました。

というのも、水は飲むだけでなく、ケガをしたときに汚れを洗い流すなど、緊急時の備えとしても必要になるからです。ハイドレーションは便利ですが、予備の水も忘れずに!

ハイドレーションとは?

リュックの中に収納できる水のタンク(ウォーターバッグ)と、そこから伸びたチューブを使って、歩きながらでも水分補給ができるアイテムです。チューブの先を口元に固定しておけば、立ち止まらなくてもこまめに水が飲めるのが最大のメリット。特に富士山のような長時間の登山では、「リュックを下ろすのが面倒で、気づいたら水分補給を忘れてた…」という事態を防げます。

ハンガーノックに

登山中は食欲が落ちることもありますが、体力は確実に消耗します。

私自身、初めての富士登山で「そんなにお腹空いてないし…」と後回しにしていた結果、危うく倒れそうになった経験があります。

特に初心者ほど「登ること」に集中しすぎて、補給を忘れがち。だからこそ、「お腹が空く前に食べる」「喉が渇く前に飲む」が基本ルールです。

ハンガーノックとは?

登山や運動中にエネルギー(主に糖分)が不足し、体が動かなくなる状態のこと。

車でいう“ガス欠”のようなもので、頭がボーッとしたり、手足に力が入らなくなったりします。

最悪の場合は転倒や行動不能に陥ることもあるため、空腹を感じる前にこまめな補給がとても大切です。

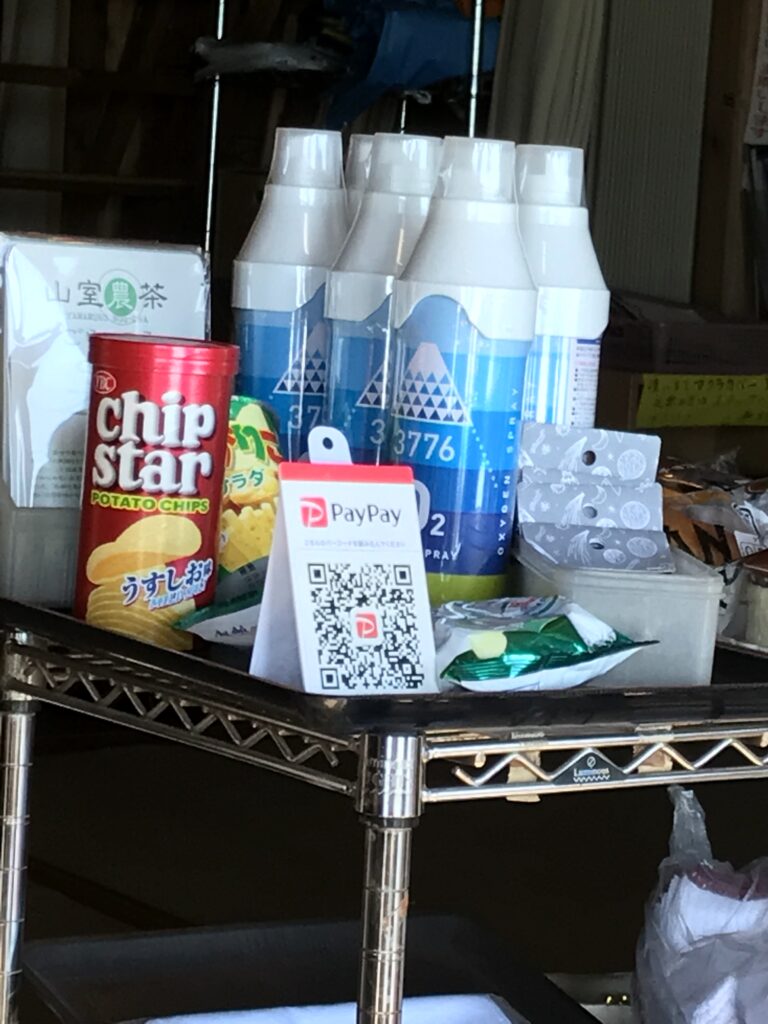

山小屋も活用しましょう

山小屋では飲み物や食べ物など、さまざまなものが販売されています。必要に応じてうまく活用しましょう。

水は持ちすぎると荷物が重くなり、体力を消耗してしまいます。山小屋や、山小屋の前にある自動販売機での購入も視野に入れて下さい。値段は地上に比べて高いですが、我慢はNGです。

富士山は、登り始めは暑いのですが頂上付近は冬の寒さです。頂上で食べたラーメンは疲れを吹き飛ばす力がありました。

カップラーメンを持ち込んで「お湯だけください」はNG!

ちなみに、カップラーメンを自分で持ち込んで「お湯だけください」というのはNG。山の上では、水も燃料もとても貴重。特に富士山の山小屋では、水やガス缶などの物資は、専用のブルドーザーで時間をかけて運ばれてきます。

そのため「ちょっとお湯を分けてもらうだけ」と思っても、実は山小屋側にとっては大きな負担になります。

一部の山小屋では有料で提供している場合もあるので、事前に確認し、マナーを守って行動しましょう。

支払いは現金が基本ですが、PayPayが使えるところもありましたよ。

注意

山小屋は「必ず開いている」とは限りません。予定外のトラブルや到着の遅れなどを想定し、山小屋に頼りすぎず自分で準備することも大切です。

番外編|ちょっとした楽しみ&注意点

気圧でパンパンの袋がおもしろい

標高が上がってくると、お菓子やパンの袋がパンッパンに…!

疲れてヘトヘトなときでも、「なにこれ(笑)」とちょっとクスッとできる瞬間。地味だけど楽しい山あるあるのひとつです。この現象が見たくて(?)、つい袋入りのお菓子を選んじゃうことも。

ビニール袋をゴミ袋にするなら“音”に注意!

登山中のゴミをまとめるにはビニール袋が便利ですが、実は山小屋ではガサガサ音が気になる存在になることも。

特に深夜に出発する人が多い富士登山では、夜の山小屋はとても静か。そんな中でビニール袋をガサガサ…っと開けると、音が思った以上に響いてしまいます。

山小屋では、ジッパー袋(ジップロックなど)をゴミ袋として使うのも手です。

まとめ

登山では、「あってよかった」よりも「ないと困る」ものが本当に大事。特に食べ物は、忘れた・食べられなかった…では済まない命に直結する部分です。

だからこそ、

- 食欲がなくても食べられるもの

- 少しずつエネルギー補給できるもの

- 自分の体と気分に合うもの

この3つを意識して、自分に合った“行動食”を準備しておきましょう。

それは非常時の補給だけでなく、登山中ずっと寄り添ってくれる“お守り”のような存在になります。

しっかり準備して、安心して、富士山の絶景を味わってきてくださいね。