富士山登山は今回で6回目。しかし、御殿場ルートだけは未経験でした。

4ルート制覇したかった私は2022年8月14日~15日に初めて御殿場ルートに挑戦し、砂地の道や人の少なさなど、他のルートとはまったく違う体験をしてきました。今回は、そんな御殿場ルート登山のリアルな記録をまとめてみました。

御殿場ルートとは? 距離・混雑・難易度を比較

富士山には「吉田ルート」「富士宮ルート」「須走ルート」「御殿場ルート」の4つの主要登山道がありますが、中でも御殿場ルートは、登山口の標高が最も低く、頂上までの距離も最も長いルートです。標高1,440mの新五合目からスタートし、山頂まで約10.5km。これは富士宮ルートの約2倍の距離です。初心者には難易度が高いとされていますが、人が少ない静かな環境と、広大で雄大な景色を楽しめる魅力があります。

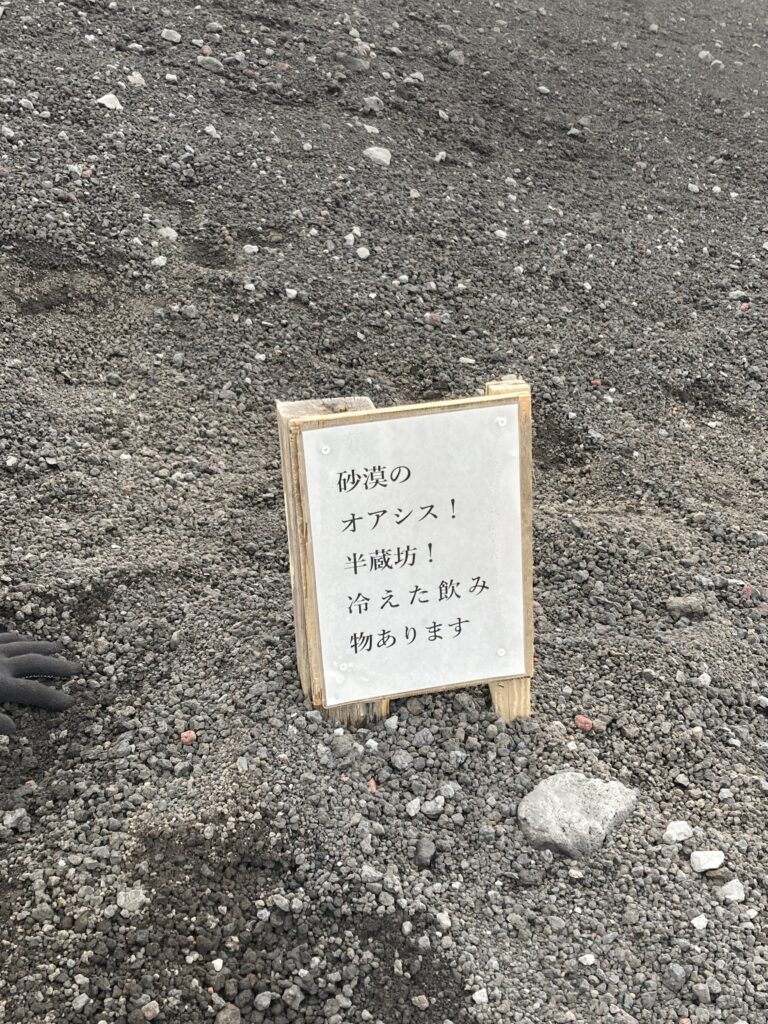

また、山小屋自体の数が少なく、新六合目「半蔵坊」が再開したことは大きな朗報です。

| 項目 | 御殿場ルート | 吉田ルート | 富士宮ルート | 須走ルート |

|---|---|---|---|---|

| 登山口の標高 | 約1440m (最も低い) | 約2300m | 約2400m (最も高い) | 約2000m |

| 標高差 | 約2300m(最大) | 約1450m | 約1376m(最小) | 約1776m |

| 片道の距離 | 約11.3km(最長) | 約7.5km | 約5.0km(最短) | 約7.8km |

| 登り所要時間 | 約7〜10時間(最長) | 約6〜8時間 | 約5〜7時間(最短) | 約6〜8時間 |

| 下り所要時間 | 約4〜6時間(最長) | 約3〜5時間 | 約3〜5時間 | 約3〜5時間 |

| ルートの特徴 | 砂地が多く歩きづらい。下山時の「大砂走り」が有名。 | 整備されており初心者にも歩きやすいが、混雑する。 | 岩場や階段が多く、最短距離だが急勾配。 | 唯一、樹林帯から始まる。途中で吉田ルートと合流する。 |

| 混雑状況 | とても空いている(穴場) | 最も混雑する | 混雑(山頂付近は特に) | 比較的空いているが山頂付近はやや混雑 |

| 山小屋の数 | 少ない (計画的な準備が必要) | 多い(休憩しやすい) | やや多い | やや多い |

| 剣ヶ峰への距離 | 最も近い | やや遠い | 遠い | やや遠い |

新六合目の山小屋の復活で挑戦しやすくなった

新六合目にある山小屋「半蔵坊」は長期間休業していましたが、2021年夏に再開しました。

以前は、七合四尺にある「わらじ館」まで登らないと山小屋を利用できず、五合目からの距離は約7.5km、所要時間はおよそ6時間(10時間以上かかる方もいるそうです)。なお、七合目の「日ノ出館」は現在休業中です。

山小屋がないということは、宿泊はもちろん、トイレの利用もできないということ。「半蔵坊」が再開したことで、御殿場ルートの登山環境は大きく改善されました。

御殿場ルートは非常に歩きづらく、登る時間には個人差が大きいため、計画通りにいかないことも珍しくありません。そのため、「半蔵坊」の復活は登山者にとって非常に心強い存在となりました。

いざ出発 1日目 【五合目~新六合目 半蔵坊】

五合目の様子

新六合目「半蔵坊」に宿泊予約をしており、1日目はここまで登ります。所要時間3~4時間との事で余裕をもってお昼ごろに出発しました。五合目は記念撮影ができるスポットや自販機などもあります。

最初に出会う山小屋:大石茶屋

出発して10分ほど登ると「大石茶屋」という山小屋が現れます。「よし、登るぞ!」と気合を入れて歩き始めた途端、すぐに次の山小屋が現れるので、思わず拍子抜けしてしまいます。

観光客の方も多く見られました。距離は短いものの、道は砂が多く、普通のスニーカーでは歩きづらいと感じるかもしれません。

この山小屋が最後、宿泊予定の「半蔵坊」まで山小屋はありません。トイレや水などの買い出しは済ませておきましょう。

序盤のチェックポイント「次郎坊」へ

地図を見ながら次の目的地「次郎坊」を目指して歩きます。距離は約2km、時間は約1時間。

景色はこれまで登ったどのルートとも全く違います。お盆とは思えないほど人が少なく貸し切りかと思うほど。

「壮大」という言葉がぴったりな景色。今でも心に焼き付いています。

しばらく歩いて次郎坊に到着しました。山小屋のようなものを想像していましたが、分岐点の目印があるだけでした。ここにもトイレなどはありませんので要注意。避難できるような場所もありません。

砂地が本格化!歩きづらさとの戦い

登山道と下山道の分岐点に到達。看板をよく確認し、迷わないように注意しましょう。

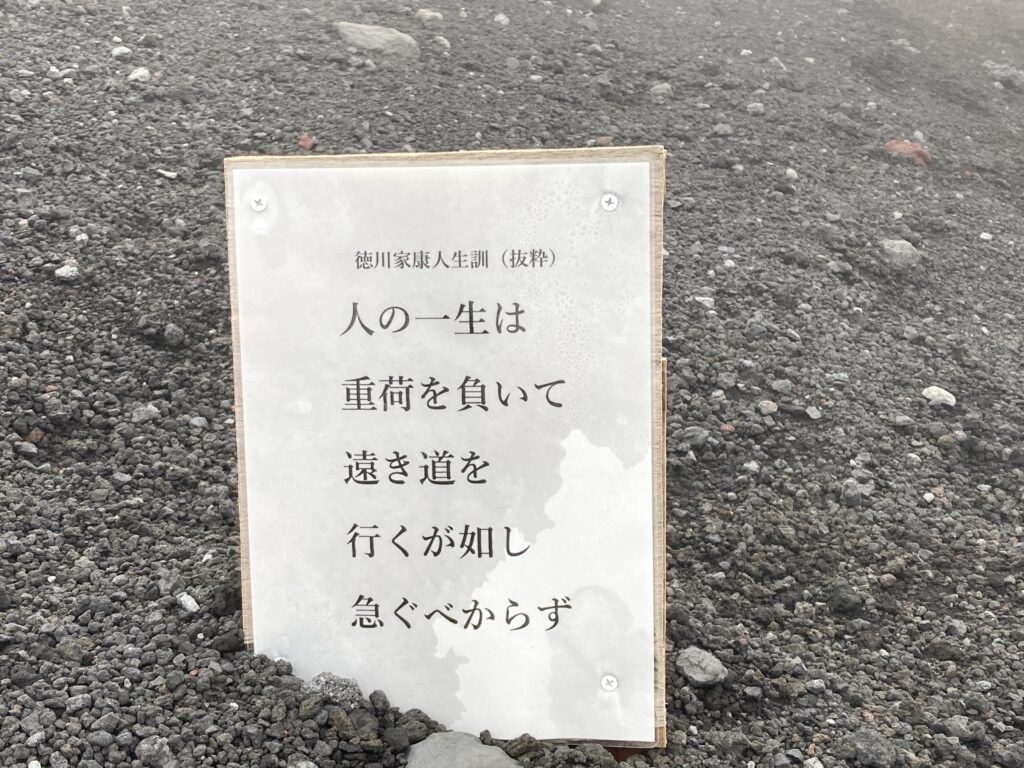

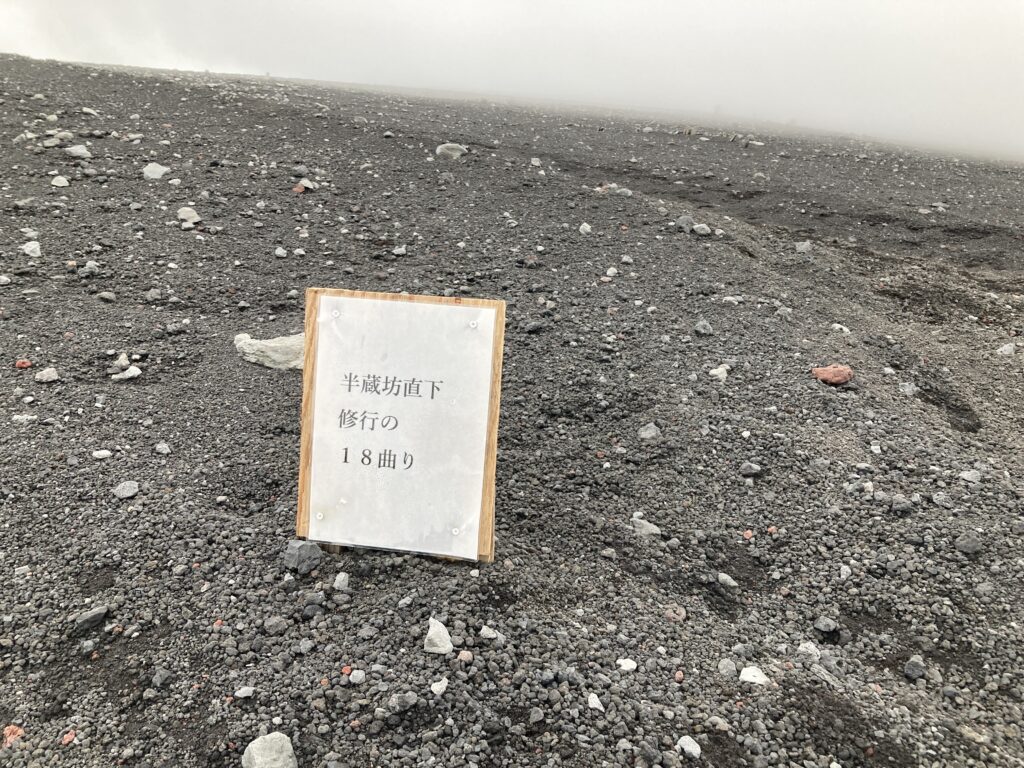

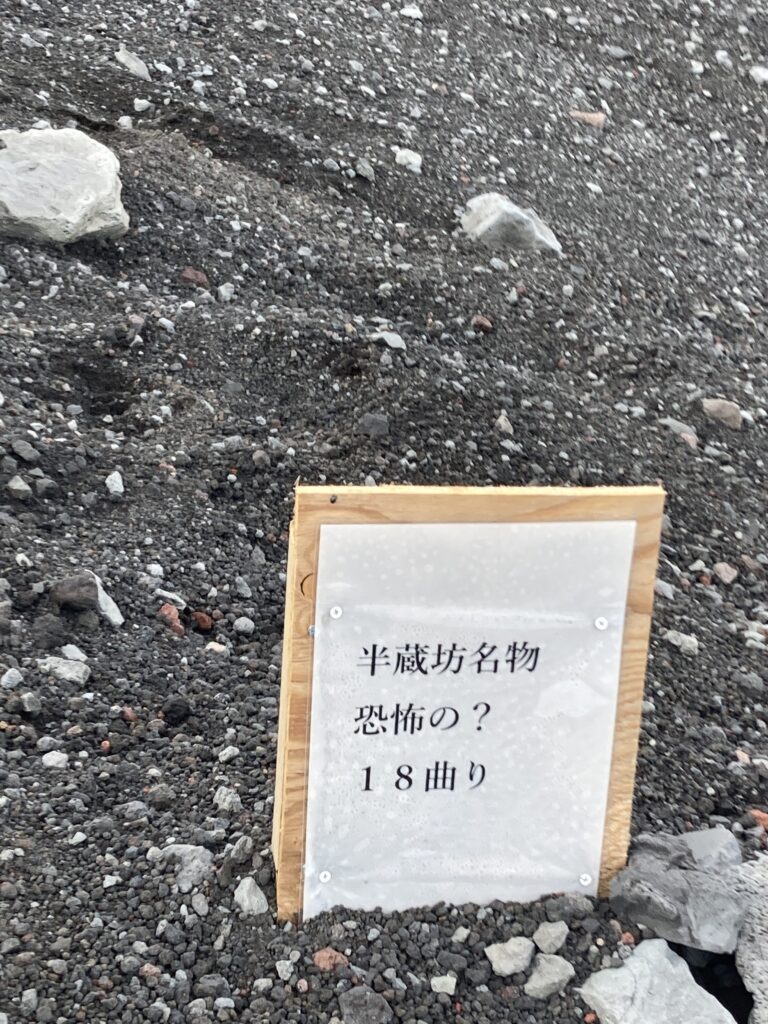

次郎坊を越えると、御殿場ルート特有の砂地が増え始め、歩きづらさが一気に増します。「1歩進んで半歩下がる」と言われるほど足元が不安定で、普通の登山道とはまったく違う感覚になります。特に、ザクザクと足が沈み込むような砂地が続き、体力を予想以上に消耗します。つづら折りの道が続くので距離以上に長く感じられ、メンタルとの戦いになりました。

そんな中、たまに現れる「名言?」の看板を見つけるのが唯一の楽しみになっていきました。

個人差があるとはいえ、想像以上の歩きづらさにかなりの時間をとられました。当たり前ですが、外灯などは全くなく、夕方になると一気に真っ暗になります。人がほとんどいないので怖かったです。

※到着が遅くなる場合は、宿泊する山小屋には電話をしましょう。

宿泊地「半蔵坊」に到着

五合目からなんと5時間弱かかり、ようやく宿泊地の『半蔵坊』に到着しました。

到着後はまず記念撮影。山小屋はアットホームな雰囲気で居心地がよかったです。

半蔵坊について【食事は?充電は?トイレは?】

100円でコンセントを使わせてもらえ、携帯やモバイルバッテリーなど充電できたのはありがたかったです。

宿泊者は夜間でもトイレを利用できます。鍵を持って行くのを忘れないでください。宿泊者以外は夜間にはトイレの利用ができませんでした。(変更があるかもしれませんので最新の情報はご確認ください)

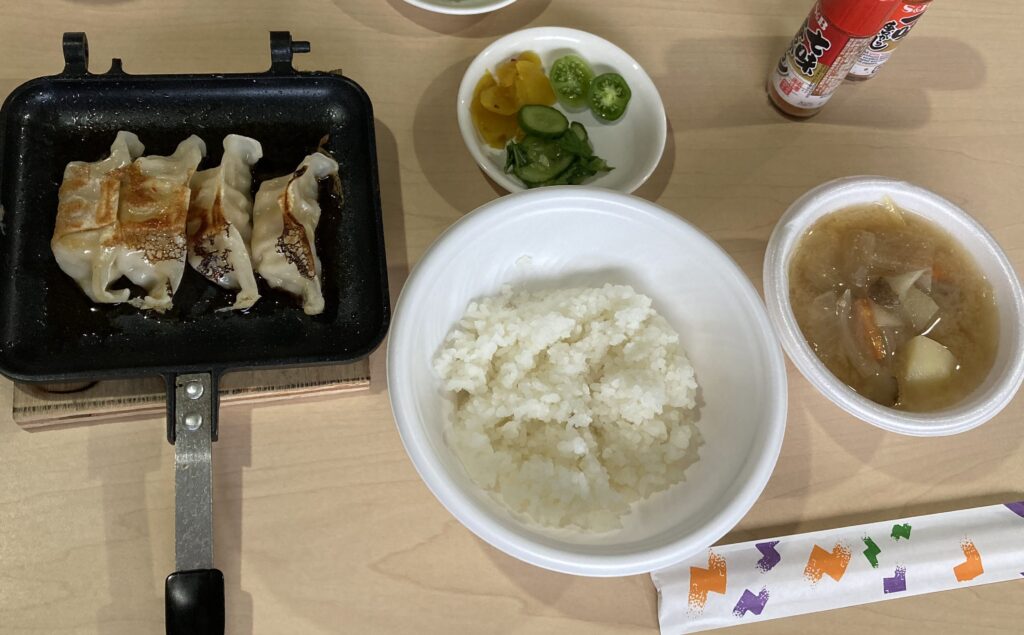

食事は、富士山の山小屋といえば定番のカレー!・・・ではなく、『餃子』『豚汁』『白米』でした。御殿場ルートは距離が長いので2泊して登る方もいます。これより上の山小屋のほとんどが食事にカレーを提供しているので、そういう方達への配慮だそうです。疲れた体に温かい食事は嬉しかったです。

2日目 【新六合目~頂上】

新六合目から見る御来光

宿泊者の多くは夜中に頂上を目指して出発しましたが、私たちは山小屋の前で御来光を迎えました。

時刻は朝5:00過ぎ。頂上とは違い人混みがないので、静かな雰囲気の中でゆっくりと写真を撮りながら楽しめるのがメリットです。

頂上へ向けて!最後の試練

朝6:00過ぎに山小屋を出発しました。山頂まで残り3.7kmです。

七合目・七合目五勺の山小屋

七合目の「日ノ出館」は休業中、七号四勺の「わらじ館」ではトイレも使えます。

売店も充実しており、すいかや、あんみつまで売っていました。

徐々に岩場が増えてきます。

八合目を過ぎてから—終わらないつづら折りとの戦い

八合目を過ぎると再びつづら折りの道になります。頂上は見えているのに全然進んでいる気がしないので、ここでもメンタルとの戦いが続きました。写真を撮る余裕がなく全然残っていないのが、この区間の辛さを物語っています (^^;

「あと少し」と思っても、つづら折りは果てしなく続きます。何度もカーブを曲がるたびに、「まだか…」とため息が漏れる。標高が上がるにつれて酸素も薄くなり、足の動きもどんどん鈍くなっていきます。登山の途中で「これは辛い」と思った瞬間は何度もありましたが、八合目を過ぎてからが本当の試練だったと実感しました。

さらに、この日は少し天気が崩れそうな気配もありました。「あと少しで頂上」というところだったので、気持ちばかりが焦ります。しかし、どんなに近くても、天候が悪化すれば無理に登らず引き返す判断も必要。「あきらめる勇気」を持つことは簡単ではありませんが、安全登山のためには欠かせない大切な判断です。

ついに頂上へ

13:00過ぎ、ついに頂上へ到着しました。下山の時間が考えるとギリギリです。コースタイム通りにはいかないことを思い知りました。

富士浅間神社でお参りをしておみくじを引きました。富士山で買ったお守りはご利益が大きそうな気がします。

富士山最高地点「剣ヶ峰」へ

頂上に到着し、ここをゴールとすることもできますが、せっかくなら富士山の最高地点である剣ヶ峰まで行きたい!

剣ヶ峰へは、火口の周りをぐるっと歩いて向かいます。吉田ルートや須走ルートに比べ、御殿場ルートからは比較的近いのがありがたいポイントです。

剣ヶ峰とは?

剣ヶ峰(けんがみね)は、富士山の最高地点であり、標高3,776mの日本最高地点がある場所です。

富士山の山頂は火口を囲むようにいくつかの峰で構成されており、その中で最も高いのがこの剣ヶ峰です。

剣ヶ峰には、標高3,776mを示す石碑があり、多くの登山者がここで記念撮影をします。

「馬の背」と呼ばれる急斜面を登ります。

高低差は約80m、最後の難関!滑りやすくて登りづらいので、風が強い日は要注意です。

剣ヶ峰に到着

ついに剣ヶ峰に到着!達成感は格別です。

写真待ちしている方が多くいるので、列に並んで写真撮影をします。天気が良ければ後ろの火口も写真に写るんですが、この時は少し残念でした。

下山

御殿場ルートといえば大砂走り

御殿場ルートの下山の目玉といえば「大砂走り」。これを楽しみにしている人も多く、「下りはご褒美」という声もよく聞きます。確かに最初は楽しかった。重力を味方にしながら、ザクザクと足を砂に沈めながら進む感覚は新鮮で、どんどん前へ進める爽快感がありました。

しかし、問題はその先。スピードをコントロールするのが難しく、気を抜くと足を取られてバランスを崩しそうになる。最初は調子よく下っていたものの、次第にブレーキをかけることが難しくなり、気づけば足に大きな負担がかかっていました。

数歩進んでは休憩の繰り返し。目の前にゴールが見えているのにもどかしかったです。「大砂走りは楽しい!」と感じる人も多いけれど、私にとっては試練そのものでした。

Goal

長かった下山を終え、五合目に戻ってきました。時刻は19:00。気付けば周囲は真っ暗になっていました。「足が棒になる」とは、まさにこのことだと実感。

前にも記述しましたが、御殿場ルートは山小屋が少なく、下山専用のルートを利用するため登りよりもさらに山小屋が少ないです。七号四勺の「わらじ館」を過ぎると、五合目に着くまで山小屋はありません。そのため、急に天候が崩れても逃げ込む場所がなく、真っ暗な中での下山は恐かったです。

長い長い1日、いえ2日が終わりました。

まとめ

- 壮大な景色を独り占めできる

- お盆でも人が少ないので、富士山のハイシーズンでも混雑がなく、快適に登山ができる。

- 砂の上を駆け抜けるように下る「大砂走り」は、スピード感があり爽快!

- 半蔵坊の復活で、以前よりも挑戦しやすくなった

- つらかったはずなのに、登頂の達成感とあの景色を思い出すと「また行きたい」と思ってしまう。

- とにかく距離が長く、山小屋が少ないので、初心者には向かない

- 急な天候悪化時に避難できる場所が限られるため、しっかりした装備が必要

- 下りの砂走り、人によってはきついかも

富士登山といえば「吉田ルート」が最も有名ですが、他の3ルートにもそれぞれの魅力があり、違った楽しみ方ができます。

「人生で一度は富士山に登りたい」とよく聞きますが、一度と言わず、ぜひ他のルートにも挑戦してみてください。そして、経験を積んだらぜひ御殿場ルートにも足を運んでみてください。壮大な景色と達成感が待っています。きっと、格別な思い出になるはずです。

長くなりましたが、最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事が、これから富士登山を考えている方の参考になれば嬉しいです。