富士山が山開きとなり、ニュースでも見かけるようになりました。

「生きているうちに一度は挑戦してみたい」そんな声もよく聞きます。

私が富士登山に初挑戦したのは2015年。何気なく誘われたのをきっかけに、気づいたら日帰りで富士山のてっぺんを目指すことに。

初挑戦なのに、まさかの弾丸登山計画。

当時は「ちゃんと準備したつもり」でしたが、今思えば無茶だらけ。失敗もたくさんやらかしました。

ちなみに2025年現在、弾丸登山は禁止になったようですね。たぶん、私みたいなタイプが多すぎたんでしょう。

当時と状況は少し違うかもしれませんが、あの無謀な挑戦の記録をここに残しておこうと思います。

これから登山を考えている方に、少しでも参考になれば幸いです。同じ失敗を繰り返さないために。

なぜ私が“吉田ルート”で富士登山をしたのか

富士登山に初めて挑戦すると決めたとき、ルートについて深く考えることはありませんでした。「富士山といえば吉田ルート」そんなイメージだけで、ほぼ自動的に決定。登山者の多くが選ぶルートだし、山小屋も多いってどこかで聞いたような気がして、「有名=安心」みたいな、雑な安心感で突き進みました。

登山当日の計画とリアルな行程

本格的な失敗談に入る前に、当日の行動スケジュールを振り返っておきます。

計画はこうでした。五合目の山小屋で仮眠、夜中に出発。遅くともお昼ごろには山頂に到着し、15時ごろに下山。

弾丸登山なんて、どんな無計画な人がやるの?と思われるかもしれませんが、私たちは何度も話し合って、このスケジュールに決めたんです。

五合目の山小屋で仮眠

登山の前日、私たちは富士山・吉田ルートの五合目に到着し、山小屋で仮眠を取ることにしました。真夏とはいえ肌寒かったです。長袖を着てちょうどいいくらいでした。

山小屋の雰囲気はというと、広い部屋にみんなで雑魚寝。しかし1人ずつのスペースはしっかり確保されていました。

夜中の3時に起床・出発準備

3時に起床。外は真っ暗で、車のドアを開けた瞬間、ひやっとする空気が肌に刺さります。

出発の準備はほとんど済ませていたはずですが、それでもなんだかバタバタしてしまいました。

いざ出発

初めての富士登山で浮かれていた私たちは写真撮影をたくさんして、もたもた・・・

出発する頃には日が昇ってしまいました。

5合目から6合目は平らな道が続きます

あれ? 道が平らなんだけど。富士山ってこんな簡単なの?「富士山は整備されているから初心者でも登りやすい」よく聞く言葉です。それを真に受けた私は、頂上までこんな穏やかな道が続くのかと錯覚してしまいました。

そんなわけない・・・穏やかな道は20分程度で終わりを告げました。

6合目から本格登山の開始

初心者の私には急斜面に感じられました。持って行ったストックはいったんしまい、手と足を使って登りました。

軍手は必須!必ず持って行って下さい!

すぐに写真を撮れるようにと首からかけていたカメラもいったんリュックにしまいました。

景色のごほうび

歩いても歩いても、まだまだ先が長く感じます。そんな時に振り返って見たのがこの景色です。「ああ、こんなに登ってきたんだな」って元気づけられます。

夕方に山頂に到着

16時頃に、やっと頂上に到着しました。すでに下山していなければならない時間。かなり遅すぎます。

やっとの思いで到着して食べたラーメンは格別でした。夏とはいえ頂上はかなりの寒さです。冷えた体にも心にも染み渡りました。

頂上の様子です。寒さを物語っています。

初心者がやらかした失敗

【失敗1】直前のトレーニングが逆効果に

初めての富士登山が近づくにつれ、謎のスイッチが入り「なんか体を鍛えなきゃ」と急にトレーニングっぽいことを始めたんです。今になって振り返ると、それは体力作りというより、ただ体を痛めつけていただけでした。具体的には自転車通勤で過度な負荷をかけてみるなど。

結果、ふくらはぎに、筋肉痛とも違う軽い違和感があり、本番前から不安を抱えることに。

幸い、怪我をすることなく無事に登頂・下山できましたが、状況によっては事故に繋がっていた可能性もあります。

登山前の備えは、焦って詰め込むものではありません。直前の無理なトレーニングよりも、体をほぐし、体力を温存することのほうが遥かに重要だと痛感しました。

【失敗2】浮かれすぎて時間配分ミス

登山当日、午前3時に起床し、すぐに出発する予定でした。

ある程度準備は済ませていたものの、「ちょっと写真撮っておこうか」「せっかくだし記念に」と、予想外に時間を浪費。出発する頃には、すでに辺りは明るくなっていました。

そして本格的な登山が始まると、今度は山小屋の誘惑に引っかかります。

吉田ルートには山小屋が本当にたくさんあり、ベンチ、雲海、軽食、そして有料の焼き印サービスまで。もう天国なんです。そりゃ、休憩したくもなります。

・・・で、私たちはというと、ほぼ全部の山小屋に寄って、毎回しっかりくつろぎました。当然、時間はどんどん押していき、気づけば山頂に着いたのはまさかの16時。

休憩は絶対に必要です。体も心もリセットできます。でも、長く座りすぎると再スタートが辛くなります。最初から○分で出発と決めておくと、後悔しません。

【失敗3】登山中の食欲をナメてた

おにぎり食べたくない・・・

登山では、エネルギー補給がとても重要だとよく言われます。もちろん私もそのことは理解していたつもりで、行動食としておにぎりをたくさん用意していきました。

ところが実際に登り始めてみると、「おにぎり食べたくない・・・」ちゃんと食べないとと頭ではわかっているのに、どうしても喉を通らない。結果的に、頼りになったのはゼリー飲料でした。飲み込みやすく体が受け入れてくれ、私には合っていました。もっとたくさん持ってくればよかったと後悔したほどです。

甘いものだけじゃない、塩分も欲しくなる

登山の行動食といえば、チョコや羊羹、スニッカーズなど甘いものを想像しがちですよね。実際、私もたくさん持って行きました。疲れたときには甘さが染みると思っていたのですが…。

思いのほかしょっぱいものが恋しくなったんです。汗をかいて塩分が失われていたからかもしれません。

そこで意外に良かったのが、カルパス。

コンビニのおつまみコーナーにある小さなソーセージ、アレです。片手でパクッと食べられるし、手が汚れにくいのも便利でした。

食べるのを忘れる

「お腹が空く前に食べなさい」登山雑誌で何度も目にしていたアドバイスです。

ちゃんと事前に知っていたのに、実際は夢中で登ってしまい、食べるタイミングを逃していました。

途中、体がふらつくことがありました。軽いハンガーノック(エネルギー切れ)状態だったのかもしれません。自分で思っていた以上に、体力を消耗していたのだと実感しました。

しかもその場がもし足場の悪い岩場だったら、転倒や転落につながっていたかもしれません。自分が怪我をするだけでなく、他の登山者を巻き込んでしまう可能性もあると考えると、ぞっとします。

「こまめに食べる」「こまめに飲む」この基本がどれだけ大切かを、身をもって痛感しました。

【番外編】せっかく買ったのに、車に置いてきた

別の登山のときの話ですが

直前にコンビニでおにぎりや行動食をしっかり買い込んだのに、それを車に置いたまま出発してしまったことがありました。

登り始めてしばらくしてから、「あれ?入れたよね…?いや、入れてない!」と気づいた時のあの脱力感。せっかく準備したのに、食べられない。気持ちのダメージが地味に大きい。

教訓です。買ったらその場でリュックにしまって下さい。

【失敗4】水は持ってた。飲んでなかった。

下山中、突然体調が悪くなりました。「気持ち悪い。吐き気がする。」

はじめは高山病かと思いましたが、すでに6合目付近。さすがに高度のせいではないと考えました。この時はっきりとは分かりませんでしたが、今思えば、あれは脱水症状だったのかもしれません。

もともと私は、水分をこまめに取るのが苦手。歩くことに集中しすぎて水分補給を完全に後回しにしていました。結果、あと少しで五合目というところで、完全に足が止まりました。

「のどが渇く前に飲む」

食べるのと同じで、水分もこまめに先回りが大事だと実感しました。

この時はまだ持っていませんでしたが、後からハイドレーション(リュックに入れる水袋+ストロー)を導入して、劇的に登山がラクになりました。初心者の方ほど、取り入れてほしいです。

【失敗5】日焼け止め、塗った「つもり」でした

富士山の日差しは、強烈です。体感としては想像の5倍くらい。標高が高いぶん、紫外線も遠慮なく降り注いできます。

「いつも通りに日焼け止めを塗ったつもり」でした。

ところが、日焼け止めの塗り漏れがあり、下山後に皮膚科に行くことになりました。日焼けというより、軽いやけど状態になってしまいました。

とくに危険なのは、首の後ろ。忘れがちな場所なのに、ずっと日差しが当たっているので、一番ダメージを受けやすいポイントです。登山中は汗もかくので、こまめな塗り直しも必要です。

【失敗6】登山靴は“履けばOK”じゃなかった

初めての富士登山、私はメルカリで購入した登山靴で挑みました。「何度使うか分からないし、お金かけたくない」と思っての判断でした。見た目はきれいでした。

結果、富士山はなんとか登れましたが、別の山では10回以上転倒。原因は、おそらく経年劣化。靴底のグリップが効かず、下りがとにかく恐怖でした。

さらに、一緒に登った相方はというと、「登山靴風」の靴で登頂。問題は下山後、靴底が「ベロン」と剥がれたことです。下山後だったから笑い話で済んだけれど、もし山の中だったら、想像するとゾッとします。

ちなみに富士山ではスニーカーや革靴、さらには真っ白なスーツ姿の人も見かけました。よく登ってきたなと思う人もたくさんいます。でも、途中で足に異変が起きても、自力で下山しなければならないという事実は変わりません。

登山靴については、別の記事で詳しく紹介していますので、よければそちらもご覧ください。

【失敗7】夕方からの下山。登頂はゴールじゃない。

山頂に着いたのが16時過ぎということは、当然ながら下山もかなり遅い時間に。

富士山の下山道(吉田ルート)は、五合目までに3時間〜4時間ほどかかります。しかも下山は「専用ルート」なので、山小屋はほとんど無し。疲れ切った体で、延々と続くつづら折りの砂利道をひたすら歩き続けるしかありません。

そして、時間が経つにつれて、あたりはどんどん暗くなっていきます。もちろん富士山には外灯なんてありません。頼れるのは、自分のヘッドライトの小さな灯りだけ。周囲に人もほとんどいない中、真っ暗な登山道を歩くのは、想像以上に心細く、怖さすら感じました。

「早く下りなきゃ」と焦る気持ちが強まると、補給や休憩もどんどん後回しになります。その状態で歩き続けるのは、転倒や脱水などのリスクを大きく高める原因にもなりかねません。

安全のためにも、明るいうちに下山を終える計画を立てることが本当に大切です。

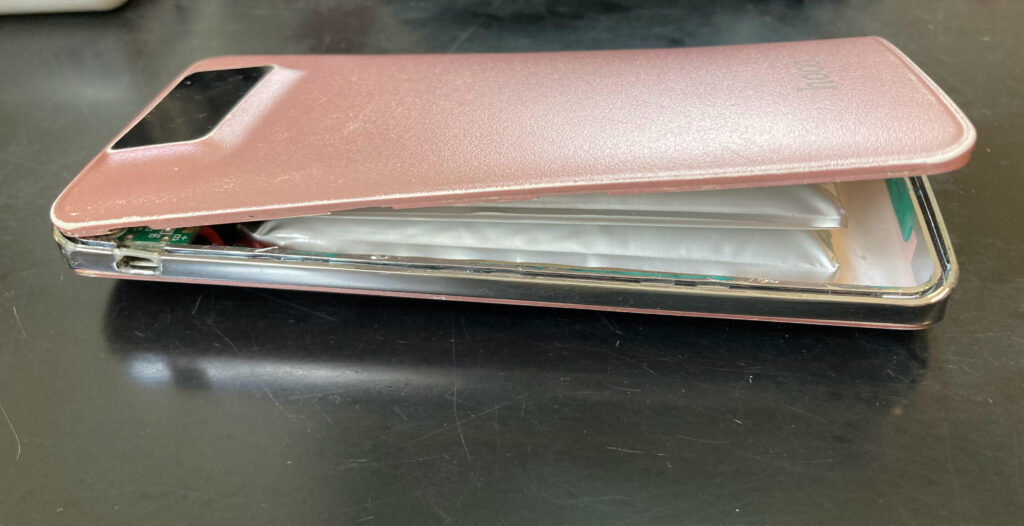

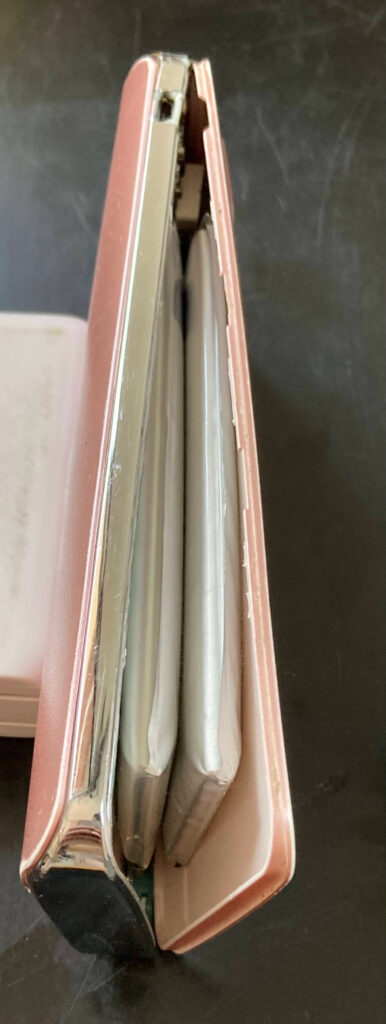

【番外編】モバイルバッテリーが爆発するんじゃないかと思った

これは今回の初富士登山ではなく、別の年に富士山に登ったときの話です。

持って行ったモバイルバッテリーが、途中で膨張していました。気がづいた時には、ぷっくり膨れて使えなくなっていました。まだ登っている途中でしたので、捨てることもできず、爆発でもしたらどうしよう…と内心パニック。

これを機に、モバイルバッテリーはAnker製一択になりました。信用できる道具って、本当に大事です。

登山ではスマホやライトの電源確保が命綱。モバイルバッテリーひとつ取っても、「たまたま持ってきたもの」ではなく、「ちゃんと選んだもの」を持って行くべきだと痛感しました。

まとめ

初めての富士登山は、正直、失敗だらけでした。でも、それでも「登ってよかった」と心から思っています。

あの景色、あの達成感、すべてが今でも忘れられない、大切な思い出です。

ちなみに、2024年から吉田ルートでの“弾丸登山”は禁止になりました。しっかり計画を立てて、無理のない登山を心がけてください。

もし、「いつか富士山に登ってみたいな」と思っているなら、ぜひチャレンジしてみてほしいです。きっと得られるものが大きいです。

これから富士登山に挑戦する方へ。私の失敗談が、少しでも参考になればうれしいです。登頂がゴールではありません。下山までが登山です。

富士登山が、かけがえのない思い出になりますように!